مدرسة قرُاء باش

الموقع الجغرافي:

تقع المدرسة في شمالي المدينة في الجهة الجنوبية(1) من المسجد النبوي(2) على بُعد 320م(3) بجوار حمّام طيبة(4) في حارة ذروان(5) ملاصقةً للسور الجواني(6).

وقد عُرفت لدى أهل المدينة بأنها مدرسة، وهي بالأصل رباط لأمرين؛ أولهما: أن واقفها جعلها رباطًا ومدرسة للعلوم الشرعية، وثانيهما: الدروس التي كانت تُعطى فيها بعد صلاة العشاء، علاوة أنها كانت مقرًا وسكنًا للمدرسين فيها(7)، من أجل ذلك اشتهرت بالمدرسة.

التسمية:

تُعرف المدرسة بمدرسة ( قره باش) نسبة لواقفها الشيخ عبد الرحمن أفندي(8) المعروف بقره باش(9). وأصل قره باش هو قُراء باش ومعناها شيخ القُراء إلا أن العامة حرفت الاسم إلى قره باش(10)، فتعارف لدى أهل المدينة بقره باش(11).

تأسيس المدرسة:

تأسست المدرسة عام 1031هـ/1621م من قِبل القاضي الذي عينتهُ الدولة العثمانية في مكة المكرمة(12) الشيخ عبد الرحمن أفندي الذي أسس مدرستين إحداهما في المدينة والأخرى في مكة وجعل لكل منهما أوقافًا تصل ريعها لهما وتغطي احتياجاتهما، وإذا احتاج الأمر أن يُؤخذ من واردات إحداها للأخرى يؤخذ منها بقدر حاجتها(13).

وصف المدرسة المعماري:

تألفت المدرسة من ثلاثة(14) أدوار(15) بلغت مساحة أرضها 340م(16)، بينما بلغت مساحة الدور منها260م(17). وفي الدور الأرضي غرفة كبيرة خُصصت للمكتبة(18)؛ للاستفادة من كتبها المتنوعة في علوم القرآن، والسيرة النبوية، والتوحيد، والفقه وما يتعلق بالعبادات، ومن ذلك يتضح مدى عناية الواقف بتخطيط المدرسة المعماري، حُيث جعل المكتبة في أكبر غرف الدور الأرضي، وبذل جهودًا مضنية في انتقاء كتبها للطلاب والدراسين(19)، فقد بلغ عدد كُتبها 1269(20) ما بين مخطوط ومطبوع(21).

ولم يغفل الواقف عن تحديد إحدى غرف المدرسة لأهم ركيزة في الإسلام، وهي الصلاة حيثُ خصص مسجدًا لأداء الصلوات والعبادة، ولعقد الحلقات العلمية كذلك، ففي كل يوم يتدارس الطلبة فيه بعد العشاء(22).

وأمّا فيما يتعلق بناظر المدرسة ومدرّسها، فخصص لكل منهما غرفة بالإضافة إلى الغرف أخرى تعلقت بطعام أهل المدرسة، حيثُ جعل غرفة خاصة بطهو الطعام(23)، ووفر لهم ما يحتاجونه من القمح(24)، وجعل باقي غرف المدرسة سكنا للطلبة، الذين تجاوز عددهم ستةً وثلاثين طالبًا(25).

ويحيط بالغرف السابقة فناء تتوسطهُ نافورة ماء وبعض النباتات الجميلة، ويفصل الفناءَ عن الغرف ممرات مسقوفة لها واجهات ذات عقود دائرية(26) أعطت جمالًا وفخامة لتكوين المدرسة العمراني.

أوقاف المدرسة:

أوقف الشيخ عبدالرحمن أفندي أوقافًا على مدرسته؛ ليضمن بها استمرار المدرسة من خلال توفير الأموال لها ولمنسوبيها، فقد أوقف عليها خمسة منازل أربعة منها قرب المدرسة والخامس عند زقاق الصندل(27).

مخصصات المدرسة:

تصرف الواقف في ريع أوقافه تصرفًا حسنًا، حيث كان يقبض أجرة المنازل التي أوقفها على المدرسة، ويبدأ بترميم هذهِ المنازل أولًا؛ ليحفظها من الخراب(28)، والفائض من ريعها يُصرف كالتالي:

| م | المبلغ | المخصص |

| 1 | 320 محلقًا | لصاحب الوقف. |

| 2 | 200 محلق | لكاتب الوقف(29). |

| 3 | 240 محلقًا | للسقاء(30) الذي يجلب الماء إلى المدرسة كل شهر(31). |

| 4 | 240 محلقًا سنويًا | ثمن الزيت الـمُستعمل في المدرسة لإشعال القناديل. |

| 5 | 200 محلق | لعامل المدرسة الذي يقوم بتنظيفها ورفع قُمامتها، والإتيان بمستلزماتها مثل دلو الماء والحبل(32) |

شروط الواقف على سكان المدرسة:

شرط الواقف على سكان المدرسة بما فيهم الطلبة والـمُدرّسين أن يكونوا من الأروام(33) الصُلحاء غير المتزوجين، ومن خالف منهم الشرط عليهِ الخروج من المدرسة وترك غرفته لمن تنطبق عليهِ الشروط(34)، والأصلح من سكان المدرسة يُعين شيخًا على المدرسة(35).

ومن طلاب المدرسة الذين أصبحوا بعد ذلك أحد شيوخها أبو بكر أفندي بن أحمد الاسكداري الذي قدِم إلى المدينة طالبًا للعلم، وسكن في المدرسة حتى صار أحد شيوخها الذين قاموا بشروط الواقف في تسيير أمور المدرسة حتى خرج منها وتزوج(36).

المدرسة في مطلع القرن الخامس عشر الهجري(التاسع عشر الميلادي):

ظلت المدرسة تعمل حتى أُزيلت في مشروع توسعة المسجد النبوي وعمارته في عهد الملك فهد - رحمه الله –(37)، حيثُ هُدمت مع الدور التي هُدمت في الحارة التي كانت فيها ذروان(38)، وذلك عام 1405هـ/1915م (39)، وهي اليوم ضمن توسعة المسجد النبوي في جهته الجنوبية.

وأمّا ما يتعلق بمكتبة المدرسة، فقد ضمت إلى مكتبة الملك عبد العزيز(40)(1319-1373هـ/1902-1953م) التي تعرضت للتصدع، كما تعرضت كتبها للغبار والأتربة بسبب أعمال الإزالة لتوسعة المسجد النبوي، حيثُ كانت بجواره, ونتيجة لذلك أُغلقت وانتقلت للجامعة الإسلامية(41)، وتسمى حاليًا "مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية"، حيثُ تضم بين جنباتها العديد من المكتبات التي كانت موقوفة بالمدينة المنورة سابقًا.

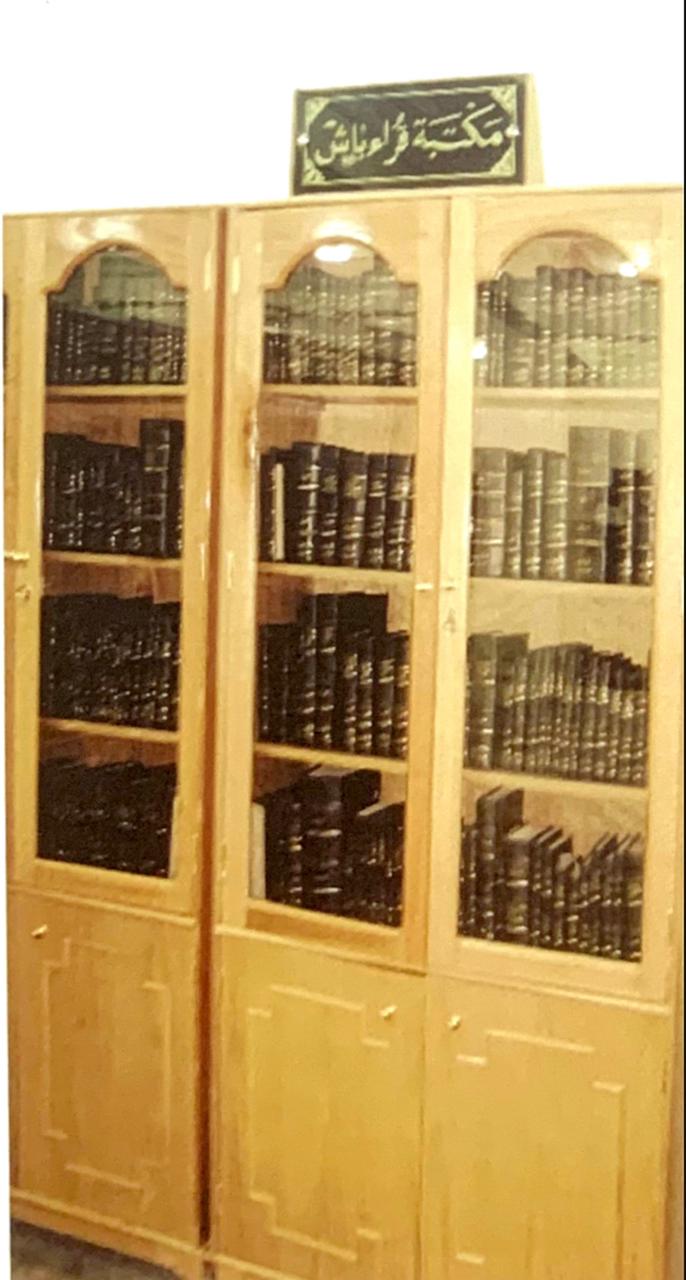

وحظيت مكتبة مدرسة قُراء باش بعد انتقالها للمكتبة بالرعاية والترتيب داخل دواليب من الألمنيوم والخشب(42)، وذلك بعد ترميم بعض من كتبها، وتم تسجيل كتب المكتبة وترقيمها برقم خاص لمحتوياتها حسب الموضوع، ورقم عام ضمن مكتبة الملك عبد العزيز(43).

ونستنتج أن المدرسة ظلت تعمل ما ينيف على ثلاثة قرون من الزمان، حيثُ أُنشئت عام 1031هـ/1621م، وأُزيلت عام 1405هـ/1915م، وهذهِ المدة تدل على نجاح المدرسة وقيامها بمهامها, كما أن ريع أوقافها استمر باستمرارها، وزال بزوالها في حارة ذروان، حيثُ كانت أوقافها قريبة منها.

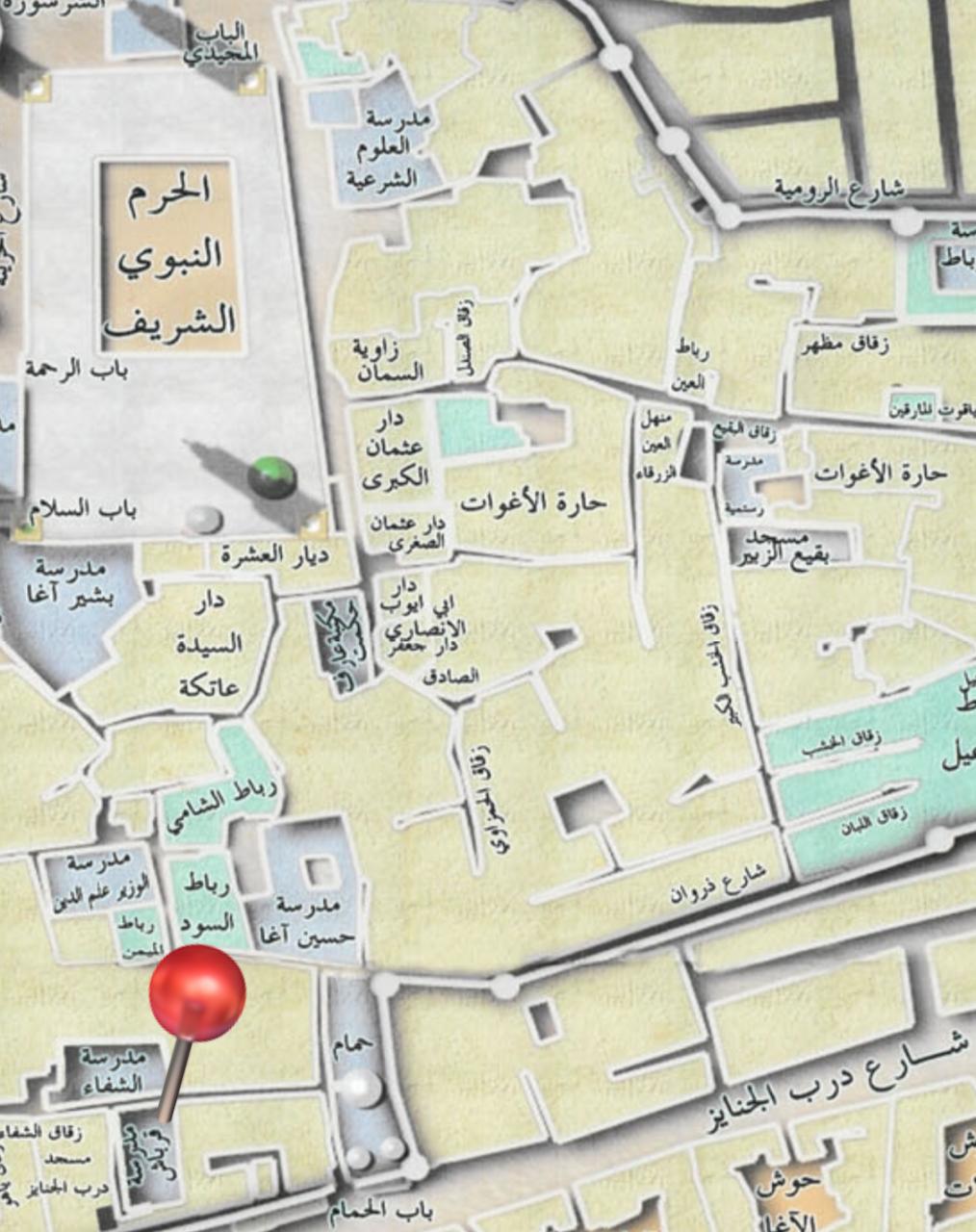

صورة رقم (1)

خريطة تُوضح موقع مدرسة قُراء باش بالنسبة للمسجد النبوي(44).

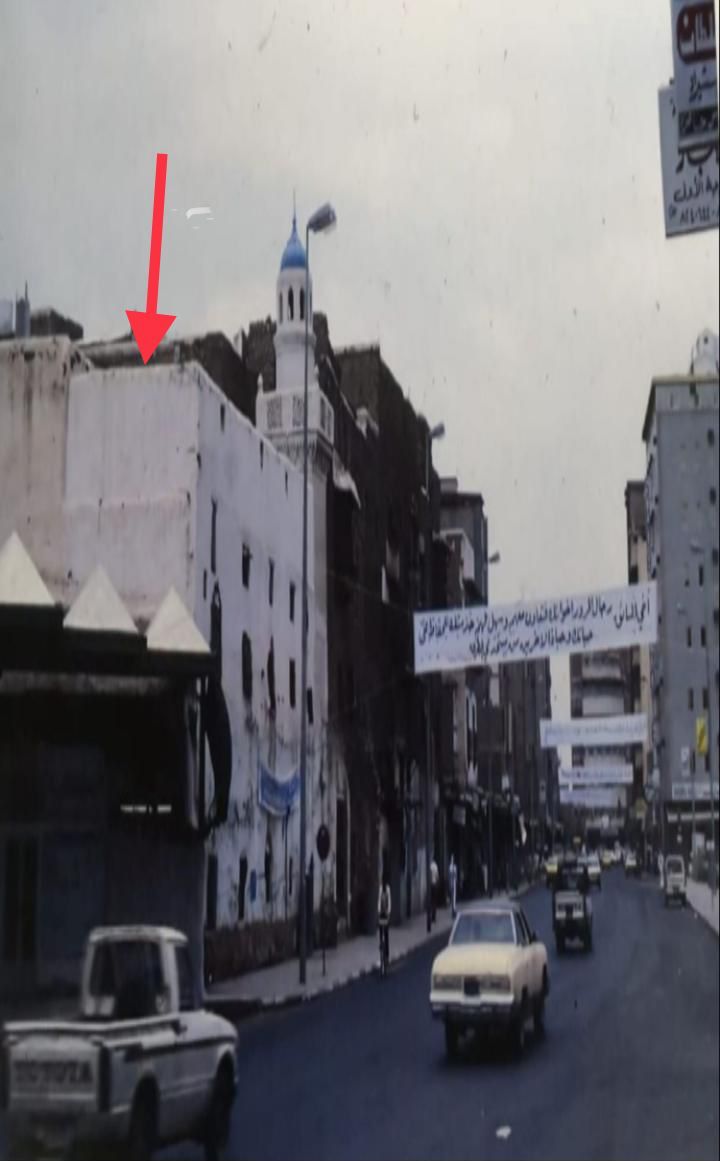

صورة رقم (2)

صورة تُوضح مبنى مدرسة قُراء باش أمام شارع درب الجنائز(45).

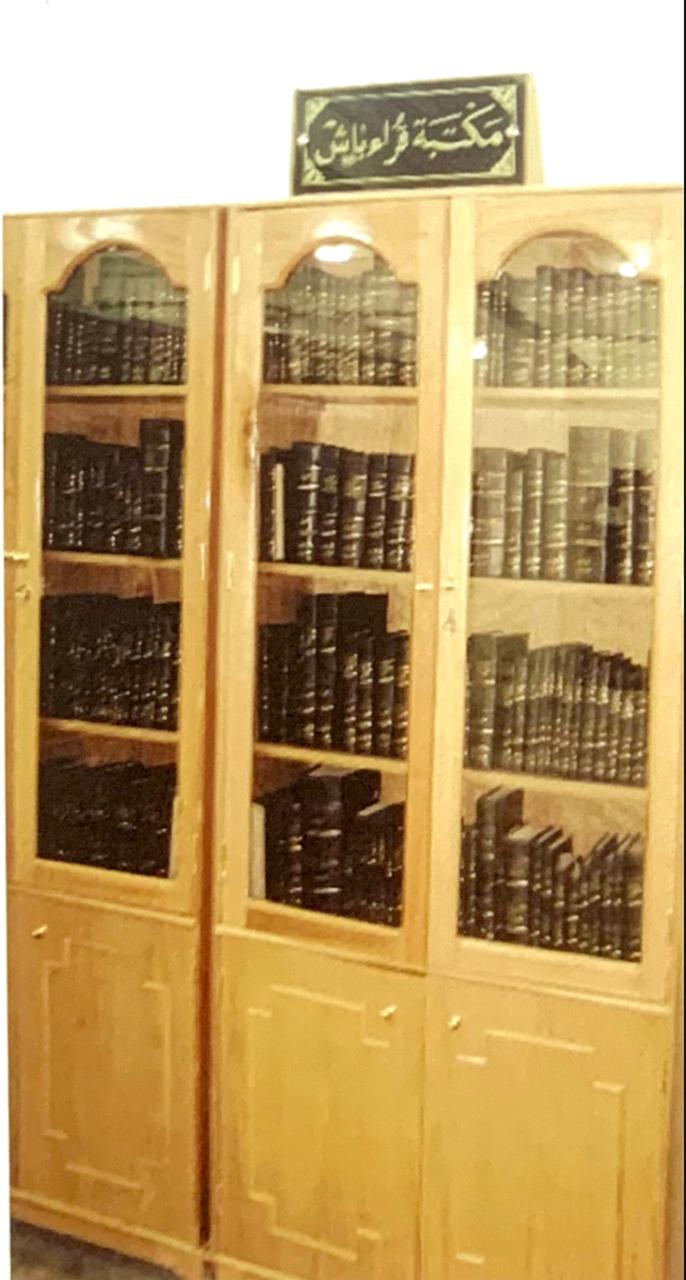

صورة رقم (3)

صورة للجزء المخصص لمكتبة قُراء باش في مكتبة الملك عبد العزيز(46).

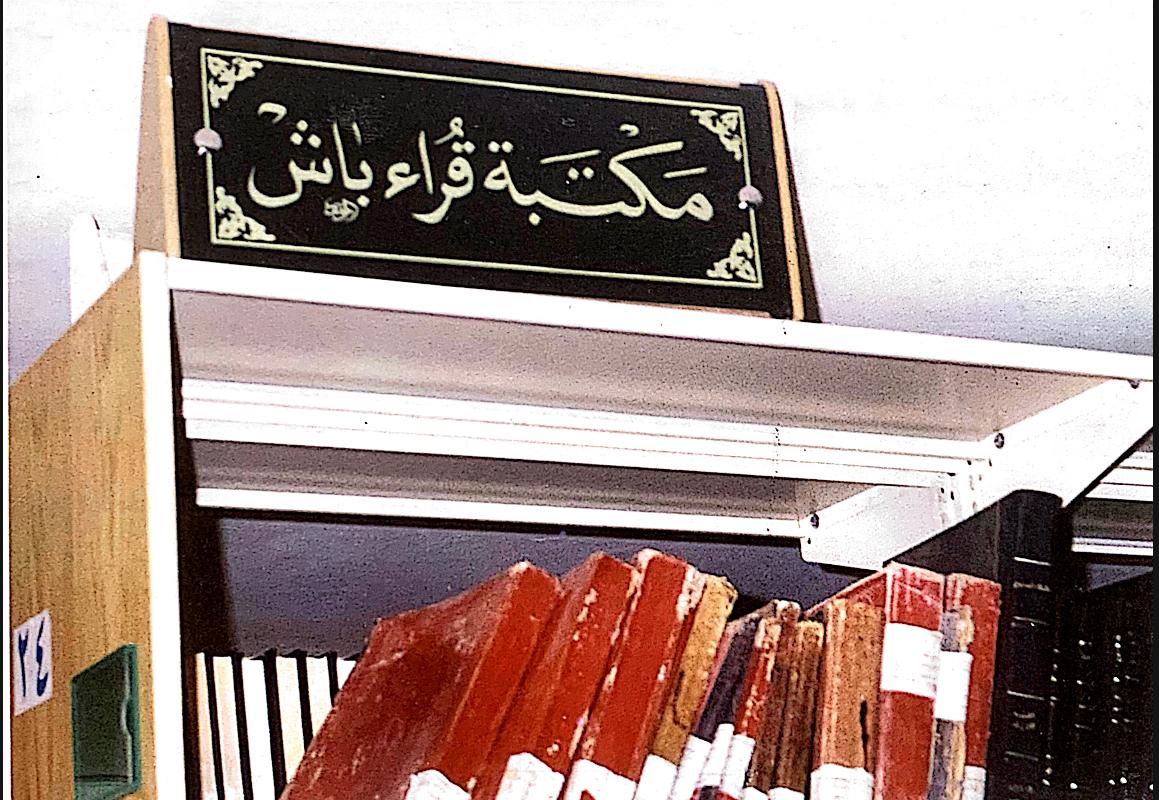

صورة رقم (4)

صورة مخطوطات مكتبة مدرسة قُراء باش بمكتبة الملك عبد العزيز(47).

(1) يُنظر: صورة رقم (9).

(2) أرشيف مركز بحوث ودارسات المدينة المنورة.

(3) الحصين: دور الوقف في تأسيس المدارس والأربطة: (102).

(4) التونسي: المكتبات العامة بالمدينة المنورة: (45). حمّام طيبة اكتسب اسمه من أسماء المدينة المنورة ويقع داخل سور المدينة الأول ملاصقًا لجداره في منطقة ذروان جنوب المسجد النبوي وترجع عمارة هذا الحمّام إلى عهد السلطان العثماني سليمان القانوني(926- 973هـ/1520-1566م)، وذلك عام 973هـ/1565م، ويُعد هذا الحمّام من أوائل الحمّامات التي أنشئت في المدينة المنورة، حيثُ لم تكن عمارة الحمّامات منتشرة في المدينة قبل العهد العثماني؛ لما تميز بهِ سكان المدينة من خصوصية دينية، ففي كُل منزل من منازلهم حمّام خاص بأهله، وقد مرّ على الحمّام تجديدات وترميمات وظل يعمل حتى هُدم وأُزيل في توسعة المسجد النبوي وعمارته عام 1405هـ/1985م، وذلك في عهد الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- (الجاسر: رسائل في تاريخ المدينة المنورة: (51)؛ صالح لمعي: المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماري: (225)؛ كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج2: (1104، 1108، 1121).

(5) كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (441)؛ مكي: التراث المعماري في حارتي الأغوات وذروان: (398).

(6) الجاسر: رسائل في تاريخ المدينة: (51). والسور الجواني، هو السور الأول للمدينة، ويُعرف بالسور الكبير والسور القديم، وأول من أقام سورًا للمدينة هو إسحاق الجعدي - أمير المدينة آنذاك- عام 263هـ/876م وأحاط هذا السور بمباني، ومنازل المدينة آنذاك، وجعل لهُ أبوابًا كانت هي المداخل الوحيدة للمدينة آنذاك؛ بُغية التحكم والسيطرة على أمن المدينة من خلالها، وجرى على السور تجديدات وترميمات، وقد أُزيل هذا السور عام 1370هـ/1950م من أجل توسعة الشوارع بالإضافة إلى أن الأسوار أصبحت لا لزوم لها. (علي حافظ: فصول من تاريخ المدينة المنورة: (37، 38)؛ صالح لمعي: المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماري: (30)؛ سلم: المدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجري: (172، 174)؛ كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج3، مج2: (390، 393، 448).

(7) كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (440، 495، 528).

(8) الصديقي: أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة: (105)؛ كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (440)؛ الحربي: الحياة العلمية في المدينة المنورة، ج1: (461).

(9) بلوط: معجم التاريخ, ج3: (1704).

(10) أرشيف مركز بحوث ودارسات المدينة المنورة.

(11) كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (440).

(12) عبد الباسط بدر: التاريخ الشامل للمدينة المنورة، ج3، 92؛ كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1، 527؛ الحصين: دور الوقف في تأسيس المدارس والاربطة: (72).

(13) الصديقي: أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة: (107)؛ كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (525، 526).

(14) يُنظر: صورة رقم (10).

(15) الصديقي: أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة: (105)؛ كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (528)؛ التونسي: المكتبات العامة بالمدينة المنورة: (45).

(16) الحصين: دور الوقف في تأسيس المدارس والأربطة: (102).

(17) الحصين: دور الوقف في تأسيس المدارس والأربطة: (102).

(18) كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (528).

(19) كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (441).

(20) إبراهيم رفعت باشا: مرآة الحرمين، ج1: (424).

(21) علي حافظ: فصول من تاريخ المدينة المنورة: (398).

(22) الصديقي: أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة: (105)؛ كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (528).

(23) كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (528).

(24) يغيم ريزفان: الحج قبل مئة سنة: (90).

(25) كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (528)؛ التونسي: المكتبات العامة بالمدينة المنورة: (45).

(26) مكي: التراث المعماري في حارتي الأغوات وذروان: (398).

(27) الصديقي: أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة: (105، 106).

(28) الحربي: الحياة العلمية في المدينة المنورة، ج1: (463).

(29) الصديقي: أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة: (107)؛ الحربي: الحياة العلمية في المدينة المنورة، ج1: (463).

(30) الحربي: الحياة العلمية في المدينة المنورة، ج1: (464).

(31) الصديقي: أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة: (108).

(32) الصديقي: أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة: (107، 108)؛ الحربي: الحياة العلمية في المدينة المنورة، ج1: (463، 464).

(33) هي جمع خاطئ لكلمة روم وهي تسمية أطلقها العرب والمقصود بها الترك، لأنهم استوطنوا أراضي الروم (البيزنطيين) في الأناضول فأطلق عليهم العرب هذهِ التسمية. (متولي: تاريخ الدولة العثمانية: (28)، هامش 3؛ الحربي: الحياة العلمية في المدينة المنورة، ج1: (347)، هامش 1).

(34) الحربي: الحياة العلمية في المدينة المنورة، ج1: (464).

(35) الصديقي: أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة: (106).

(36) عبد الرحمن الأنصاري: تحفة المحبين: (35).

(37) كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (528).

(38) كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج2: (1121).

(39) سهيل صابان: مكة المكرمة والمدينة المنورة بحوث ودراسات من واقع الأرشيف العثماني: (276)؛ كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج2: (1121).

(40) عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وُلد في الرياض عام 1293هـ/1877م نشأ وتربى على يد والده، استرد الرياض من ابن رشيد عام 1319هـ/1902م، وكان استرداده للرياض النواة الأولى لتأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيد البلاد، فقد ضم جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والحجاز وغيرها من مناطق المملكة الحالية. (آل سعود: موجز تأريخ الدولة السعودية: (67، 69، 70، 74، 75).

(41) الرشيدي: المدينة المنورة في العهد الهاشمي: (172)، هامش1.

(42) يُنظر: صورة رقم(11)، (12).

(43) كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (442، 443).

(44) خريطة من مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.

(45) الصورة قبل الإزالة، وهي من تصوير الدكتور/ منير أحمد القاضي.

(46) كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (441).

(47) كعكي: معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، ج6، مج1: (443).

روابط ذات صلة